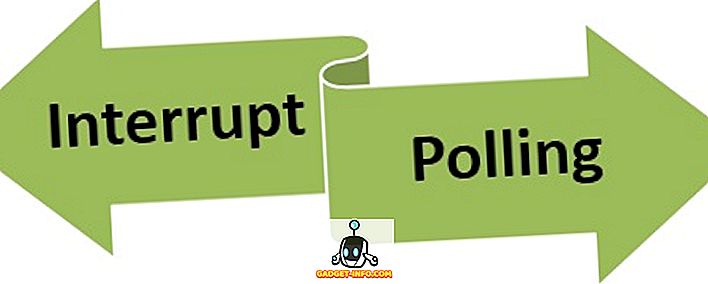

原価項目とそれが課されている原価センタまたは単位との関係に基づいて、原価項目は費用の性質に従ってではなく、配分または配分されます。

この記事の抜粋を読んでください。ここでは、割り当てとコストの配分の基本的な違いを見つけることができます。

比較表

| 比較基準 | 原価配分 | 原価割当 |

|---|---|---|

| 意味 | 原価の配分は、論理的基準での部門への間接費明細の配賦全体を意味します。 | 原価の配賦とは、さまざまな間接費明細を論理的に部門に比例して配賦することです。 |

| を表す | これは、コスト属性の一部であり、特定のコストを原価単位に請求します。 | それは、受け取った期待利益の割合で、複数の原価単位の間で原価を分担する原価属性のその部分を表します。 |

| 分布 | 部署に直接割り当てられています。 | 異なる部門に比例して割り当てられます。 |

| 応用 | 間接費が特定の部門に属する場合。 | 間接費が異なる部門に属している場合。 |

原価配分の定義

名前が示すとおり、原価配賦は、追跡可能原価対象への原価の直接割り当てです。 これは、発生した費用を組織のさまざまな部署に関連付けるプロセスです。

特定の原価項目が原価単位、つまり製品または原価センタで簡単に認識できる場合、これらの原価は関連する原価センタまたは単位に請求され、そのプロセスは原価配賦と呼ばれます。 より正確に言えば、それは合理的に、部門への間接費明細の本格的な配賦です。

したがって、関連する原価センタへの原価項目全体の一括請求があるプロセスは、原価配賦と呼ばれます。 原価配賦を担当する2つの要因は以下のとおりです。

- それぞれの原価単位または原価センタ。間接費が発生します。

- 一定量のコストが計算されます。

例 :保守部門の従業員に支払われる給与は、その部門に割り当てることができます。

原価割当の定義

原価項目を特定の原価センタに完全に請求することも正確に追跡することもできない場合、そのような原価項目はさまざまな原価対象の間で公平に配分され、原価配分と呼ばれます。 これは、適切な基準で原価単位または原価センタに比例してさまざまな原価項目を配賦することです。

簡単に言えば、許容できない費用は複数の部門に分散され、割り当てとして知られています。

例えば 、工場長、工場賃貸料、電気代などに支払われた賃金を特定の部署に請求することはできません。その後、さまざまな部署間で配分することができます。

原価の配分基準は、基本変数とさまざまな変数の関係を適切に検討した後に決定されます。 各部門の共通間接費の公平な配分を保証する適切な配分基準を事前に決定することが重要です。 正確性を高めるために、根拠は定期的に見直されるべきです。 それは以下の原則に基づいています。

- サービス提供

- 調査または分析方法

- 耐える能力

- 効率

原価割当と原価割当の主な違い

原価配賦と原価割当の違いは、以下の理由で明確に説明することができます。

- 原価配分とは、間接費の全額が特定の原価センタに請求されるプロセスを意味します。 反対に、原価の配分は、原価単位、すなわち製品またはサービス、あるいは原価センタへの原価項目の割合の配分として理解することができます。

- 原価の配分が可能であるのは、その原価が特定の原価センタに特に帰属すると認められる場合に限られます。 逆に、原価を特定の原価センタに割り当てることができない場合は、原価の割当が必要です。 代わりに、受け取った予想利益に従って、費用は2つ以上の原価センタで共有されます。

- 間接費の配分は経費の部門化の純粋なプロセスであるため、間接費は部門に直接割り当てられます。 これとは対照的に、費用の配分には、合理的な根拠に基づいて、さまざまな部署への費用の比例配分が含まれます。

- 間接費が特定の部門に関連付けられている場合は、原価配賦が適用されます。 これに対して、間接費がさまざまな部門に関連している場合は、原価の配分が適用されます。

結論

原価の配賦と割当は、原価を識別して原価センタに割り当てることを目的としていますが、異なります。 原価配賦は、原価対象を原価対象に割り当てるプロセスで、直接追跡可能です。 一方、原価配分は間接費明細のためのもので、原価配分の過程では残りません。